Îles du Pacifique

Les îles du Pacifique constituent un ensemble de 20 000 à 30 000 îles de l'océan Pacifique. Certaines d'entre elles appartiennent à l'Insulinde, d'autres à l'Océanie. Dans l'hémisphère nord, on peut trouver soit des groupes isolés (archipel japonais, îles Aléoutiennes) soit des îles indépendantes (Sakhaline).

Découpage géographique

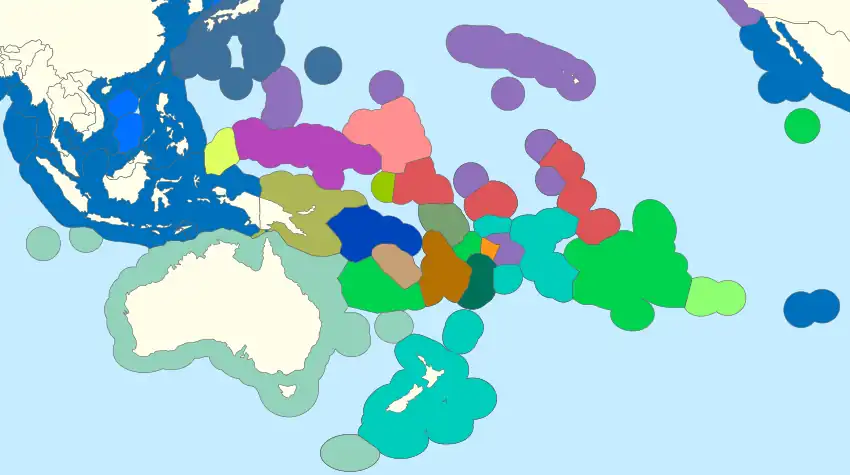

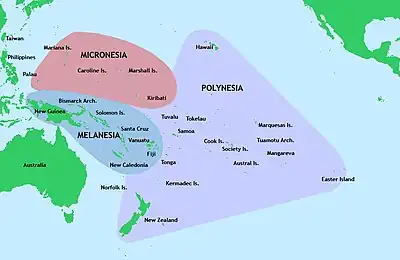

La plupart des îles du Pacifique situées au sud du tropique du Cancer sont désignées collectivement sous le nom d'Océanie[1], bien que l'Océanie soit parfois définie comme comprenant aussi l'Australasie et l'archipel malais. Ces îles sont traditionnellement groupées en trois ensemble, depuis le découpage proposé par l'explorateur français Jules Dumont d'Urville en 1831[2] :

- Mélanésie signifie « îles noires ». Ces îles, situées au sud de l'équateur, comprennent la Nouvelle-Guinée (la plus grande île du Pacifique et la deuxième du monde après le Groenland, qui est partagée entre la nation souveraine de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les provinces indonésiennes des Moluques, de Papouasie et de Papouasie occidentale), la Nouvelle-Calédonie, les Zenadh Kes (îles du Détroit de Torrès), le Vanuatu, les Fidji et les îles Salomon ;

- Micronésie signifie « petites îles ». Ces îles comprennent les Mariannes du Nord, Guam, Wake, les Palaos, les îles Marshall, les îles Gilbert et Banaba (Kiribati), Nauru et les États fédérés de Micronésie, bien que parfois Nauru et l'île Banaba des Kiribati soit listées séparément de la Micronésie. La plupart de ces îles se situent au nord de l'équateur ;

- Polynésie signifie « îles nombreuses ». Ces îles, pour la plupart au sud de l'équateur, comprennent la Nouvelle-Zélande, les îles Hawaï, Rotuma, les îles Midway, les îles Phœnix (Kiribati), les îles de la Ligne (partagées entre les Kiribati et les États-Unis), les îles Samoa (partagées entre l'État indépendant des Samoa et les Samoa américaines), les Tonga, les Tuvalu, les îles Cook, Wallis-et-Futuna, les Tokelau, Niue, la Polynésie française et l'île de Pâques. C'est la plus grande des trois zones.

A ces trois zones constituant l'Océanie s'en ajoute une autre :

- L'Insulinde. Cet immense archipel et les mers qu'il contient constituent un ensemble maritime bordier de l'océan Pacifique. Cette zone insulaire est séparée de l'océan Indien par la ceinture de feu du Pacifique, qui constitue par ailleurs une parfaite limite naturelle, tant tectonique (volcans de Sumatra, de Java etc.) qu'océanographique (fosses de Java et de Timor). Toutes les îles et mers se situant au nord de cette ceinture se retrouvent naturellement dans l'espace Pacifique. Ainsi, un navigateur en provenance de l'océan Indien pénétre en Insulinde dès son accès aux détroits indonésiens séparant les îles de la Sonde. Quant aux détroits de Malacca et de Singapour, se situant au nord de la ceinture de feu, ils relèvent donc de la zone Pacifique. Il en est de même des îles de Sumatra et de Java.

Les îles d'Océanie sont classées en deux groupes, les îles hautes et les îles basses[réf. nécessaire]. Les îles hautes, formées par des volcans, peuvent généralement abriter une population plus importante et ont des sols plus fertiles.Les îles basses sont des récifs ou des atolls, et sont relativement petites et infertiles. La Mélanésie, la plus peuplée de ces trois régions, comprend principalement des îles hautes, tandis que la plupart des îles de Micronésie et de Polynésie sont des îles basses.

Dans les années 1970, le linguiste australien Andrew Pawley et l'archéologue néo-zélandais Roger Green proposent une autre division entre Océanie proche et Océanie lointaine[3], basée sur la distance entre les îles : les îles et territoires accessibles à moins d'un jour de navigation font partie de l'Océanie proche, tandis que ceux nécessitant la maîtrise de la navigation hauturière, de nuit, avec plusieurs jours ou semaines de voyage, font partie de l'Océanie lointaine. Ce sont les îles qui ont été peuplées le plus tardivement[3].

Liste des plus grandes îles du Pacifique

Îles baignées au moins sur une côte par l'océan Pacifique (mers bordières et archipel malais compris) avec un territoire d'au minimum 10 000 km2.

|

Histoire

Peuplement

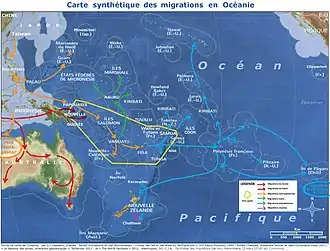

Les îles du Pacifique sont peuplées en deux grandes vagues. La première, partie d'Asie continentale, voit des chasseurs-cueilleurs peupler l'Insulinde, qui est à ce moment-là le Sunda et la Wallacea[4]. Ces Homo sapiens atteignent ensuite l'Océanie proche avec le Sahul (Nouvelle-Guinée, Australie) et certaines îles de la Mélanésie), il y a 50 000 à 70 000 ans[5].

La deuxième vague de peuplement est beaucoup plus tardive, 6 000 ans avant notre ère, et voit les Austronésiens quitter la Chine du sud vers Taiwan[6] ; vers 2500 av. J.-C., des migrations ont lieu de Taïwan vers les Philippines[7], puis des Philippines au nord de Bornéo, à Sulawesi, à Timor et de là, les autres îles de l'archipel indonésien[7]. Vers 1500 av. J.-C., un autre mouvement mène de l'Indonésie vers les rives de la Nouvelle-Guinée, la Mélanésie, et au-delà les îles du Pacifique[7]. Arrivés dans l'Océanie lointaine, où les îles sont éloignés de plusieurs jours de navigation en pirogue à balancier, ces Austronésiens forment peu à peu une culture spécifique, la culture Lapita.

Les Lapita occupent une aire allant de l'archipel Bismarck à l'ouest aux îles Tonga et Samoa à l'est. Au cours du Ier millénaire av. J.-C., ils forment ce que Patrick Vinton Kirch et Roger Green (2001) appellent la « société polynésienne ancestrale » : Ils parlent la même langue, le proto-polynésien, et forment une culture commune[8].

Colonisation européenne

Au XVIe siècle, les navigateurs européens commencent à explorer le Pacifique et à aborder plusieurs îles du « grand océan ». Ces explorations s'intensifient au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle.

Au XIXe siècle, des missionnaires catholiques et protestants se rendent dans ces îles pour les convertir à la religion chrétienne, en étant souvent en rivalité selon leur confession et leur pays d'origine.

- Allemagne (Nouvelle-Guinée allemande)

- États-Unis (Samoa américaines, Guam)

- France (Établissements français de l’Océanie, Protectorat de Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie)

- Grande-Bretagne (Territoires britanniques du Pacifique occidental)

La plupart des îles du Pacifique sont colonisées ou intégrées dans des protectorats occidentaux : l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, les États-Unis s'approprient de nombreux territoires océaniens. Certaines îles sont conquises par la force militaire, tandis que dans d'autres, la présence coloniale est réduite. Certains territoires sont disputés entre plusieurs puissances coloniales européennes.

La colonisation européenne entraine une dépopulation massive des iles du Pacifique du fait de l'arrivée de maladies jusqu'alors inconnues des populations autochtones. Entre leurs premiers contacts au XVIe siècle et le début du XXe siècle, la population des Océaniens est passée de quelque 3 millions à 410 000 personnes[9].

Organisations de coopération

En 1948, sous l'impulsion de l'Australie, est créée la Commission du Pacifique Sud, qui devient ensuite la Communauté du Pacifique. Elle regroupe les puissances coloniales possédant des territoires dans le Pacifique : l'Australie, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis[10]. Sous l'influence de la France, cette commission s'interdit toute ingérence dans les affaires politiques intérieures, afin d'éviter toute critique de la colonisation ou de discussion sur une éventuelle indépendance des îles colonisées[10]. Dans les années 1950, toutes les îles du Pacifique sont sous le contrôle de six puissances coloniales occidentales[10].

Après l'indépendance de certains territoires, les nouvelles nations océaniennes rejoignent la commission du Pacifique Sud : les Samoa en 1962, Nauru en 1969, Fidji en 1971, la Nouvelle-Guinée en 1975, les Salomon et les Tuvalu en 1978, Niue et les îles Cook en 1980[10]. Le Forum des îles du Pacifique, créé en 1970 sous le nom de Forum du Pacifique Sud, est une organisation de coopération régionale qui rassemble 17 États indépendants et territoires insulaires d'Océanie, mais exclut les puissances coloniales comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis : l'objectif est notamment de pouvoir s'opposer aux essais nucléaires français dans le Pacifique[10].

Plusieurs organisations de coopération entre les îles du Pacifique ont vu le jour au XXe siècle, reposant sur l'idée d'une identité commune et d'intérêts à protéger. Ainsi, en 1965 est lancée l'Association des Producteurs des îles du Pacifique (PIPA), regroupant les îles Cook, les Fidji, les Tonga, les Samoa, Niue et les îles Gilbert et Ellice[10]. Dans les années qui suivent, plusieurs nations insulaires créent une ligne aérienne commune, Air Pacific, et en 1968 est créée l'Université du Pacifique Sud[10].

Soucieuse de protéger sa sécurité après la Seconde Guerre mondiale (notamment face au Japon et à la Chine), l'Australie signe en 1951 un traité d'alliance avec la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, l'ANZUS[10].

Les jeux du Pacifique sont créés en 1962.

Relations avec le reste du monde

L'historienne Claire Laux souligne que les espaces insulaires océaniens ont souvent été à la marge, à l'inverse des grandes puissances qui bordent l'océan Pacifique, telles que la Chine et les États-Unis, et qui sont regroupées au XXIe siècle sous l'appellation « Asie-Pacifique ». Les îles du Pacifique, « parfois minuscules, disséminés dans des immensités maritimes (...) semblent (...) toujours un peu dehors, "en dehors du temps" et des grandes logiques de la mondialisation »[11].

Géographie

Les îles du pacifique comptent de nombreux volcans actifs, tel que le volcan sous-marin de Kavachi, situé dans l’archipel des Salomon. Cette intense activité volcanique appelé « La ceinture de feu » se répand entre le Vanuatu et la Nouvelle Calédonie jusqu’à la Nouvelle-Guinée[12].

L’activité sismique est importante dans cette région du monde due aux fosses océaniques crées par la rencontre entre la plaque indo australienne et la plaque pacifique[12].

Biodiversité

Les coraux se sont rassemblés autour des nouvelles îles formées par l’activité volcanique, cela forme des atolls, c’est-à-dire des cercles coraliens[12].

Activité économique

Il existe de nombreuses industries tels que l’industrie textile, les mines, les brasseries, l’agroalimentaire et l’industrie du bois[12].

L’activité économique principale pour une majorité d’îles du Pacifique est le tourisme notamment au Vanuatu et au Fidji[12].

Afin de subvenir à leurs besoins, les populations élèvent des bêtes telles que des porcs et des poulets. Ils pratiquent également la culture et la pêche[12].

Les sols sont utilisés pour la culture de bananes, de cacao, de café, d’huile de palmes, du caoutchouc ou de bois qui sont ensuite exportés. La mer permet les échanges commerciaux[12].

Ecologie

Le changement climatique peut s’avérer néfaste pour la région du Pacifique qui est exposée aux catastrophes naturelles, notamment l’élévation du niveau de la mer ou l’augmentation des températures. Ces phénomènes entraînent des conséquences sur le développement durable notamment par la pollution de déchets[13].

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Patrick Vinton Kirch, On the Road of the Winds: An Archaeological History of the Pacific Islands Before European Contact, University of California Press, (ISBN 978-0-520-23461-1, lire en ligne) (synthèse de référence)[14]

Liens externes

Notes et références

- (en) Collins Atlas of the World, page 83.

- Serge Tcherkézoff, Polynésie-Mélanésie : l'invention française des races et des régions de l'Océanie, XVIe – XXe siècles, Pirae (Polynésie française), Au vent des îles, , 376 p. (ISBN 978-2-915654-52-3 et 2-915654-52-2)

- (en) Andrew Pawley et Roger Green, « Dating the Dispersal of the Oceanic Languages », Oceanic Linguistics, vol. 12 « Papers of the First International Conference on Comparative Austronesian Linguistics, 1974 », nos 1/2, , p. 1-67 (lire en ligne)

- (en) Josephine Flood, Original Australians: Story of the Aboriginal people, Allen & Unwin, (ISBN 978-1-74115-962-2, lire en ligne)

- Y-chromosome studies confirm the presence of M130 chromosomes in Australian and Melanesian populations (Underhill, 2004), which suggests that the original settlers to this region were part of the initial southern migration c. 40,000–50,000 yr bp, « Environmental setting of human migrations in the circum-Pacific region », Kevin O. Pope et John E. Terrell, Journal of Biogeography, 2008, volume 35, pages 1 à 21.

- (en) « DNA reveals earliest Pacific Islander ancestors came from Asia », ABC News, (lire en ligne, consulté le )

- Peter Bellwood,Chapter 5. Austronesian Prehistory in Southeast Asia: Homeland, Expansion and Transformation, sur le site de The Australian National University.

- (en) Patrick Vinton Kirch et Roger C. Green, Hawaiki, Ancestral Polynesia : An Essay in Historical Anthropology, Cambridge University Press, , 394 p. (ISBN 978-0-511-06700-6), p. 77-79

- Christophe Sand, Hécatombe océanienne. Histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences (XVIe – XXe siècle), Au vent des îles, Papeete, 2023, 376 pages

- Xavier Pons, Le géant du Pacifique, FeniXX réédition numérique, (ISBN 978-2-402-15770-4, lire en ligne), p. 163-165

- Claire Laux, Le Pacifique aux XVIIIe et XIXe siècle, une confrontation franco-britannique., Karthala Editions, (ISBN 978-2-8111-3381-8, lire en ligne), p. 5

- L'atlas Gallimard Jeunesse, Paris, Gallimard jeunesse, , 160 p. (ISBN 978-2-07-066679-9), p. 136, 137

- Mme Mavis Joseph-Logavatu, « Asie et Îles du Pacifique », sur International Maritime Organisation, (consulté le )

- Anne Di Piazza, « Patrice Vinton Kirch, On the Road of the Winds. An Archaeological History of the Pacific Islands before European Contact », L’Homme. Revue française d’anthropologie, no 161, , p. 300–301 (ISSN 0439-4216, lire en ligne, consulté le )

- Portail de l’océan Pacifique

- Portail de l’Océanie

- Portail du monde insulaire